こめかみが痛い...頭痛の原因別対処法|奈良県橿原市治療しない治療院

2021/06/03

頭痛タイプ別の原因とは?

01.

頭痛には、他の病気が原因ではない「一次性頭痛」と、何らかの病気が原因で起こる「二次性頭痛」に分類されます。

一次性頭痛とは、片頭痛や緊張型頭痛など、一般的に言われる頭痛はこれらに当てはまります。

脳の血管の拡張や、首や肩まわりの筋肉の緊張などによって起こると考えられています。

一次性頭痛はちなみに、改善・解消できる可能性のある頭痛です。

正しい知識と正しい方法を身につけることによって頭痛を改善できます。

逆に二次性頭痛の場合は、病気が原因で発症している頭痛になりますので、病気の治癒を促進、回復させることが重要となります。

それでは、もう少し、タイプ別で頭痛の原因を見ていきましょう。

一次性頭痛について

02.

片頭痛

「片頭痛」は、女性に多い発作性の頭痛です。

「片頭痛」と「緊張型頭痛」の2つはよく混同されやすいと言われています。

「片頭痛」は、頭の片側が痛むから「片頭痛」というのでなく、両側とも痛みことがあります。

「片頭痛」の特徴としては以下のようなものです。

・痛みが「ズキンズキン」と脈打つように痛む

・持続時間が4〜72時間と比較的短い

・頭痛が出現すると、寝込むこともある

・吐き気がしたり、吐いたりすることがある

・頭痛が出現すると、光や音が耐えられなくなる

※こうした症状を伴わない頭痛の場合は、「緊張型頭痛」のケースが多いと言われています。

【症状】

「片頭痛」では、頭痛が出現する前に、閃輝暗点(せんきあんてん)と呼ばれる前兆が現れることがあります。ただ、すべての方に起こるわけではありません。

閃輝暗点が出現される方は、目の前に「ギザギザした歯車のような」光が見えたりする症状を訴えるのが特徴と言われています。

それが治まったかと思うと、こめかみから側頭部のあたりが脈打つように痛みはじめ、かなり激しい痛みが数時間から長くて3日くらい続き、自然に消えていきます。

【原因】

「三叉神経血管説」というのが有力と言われています。

簡単にどういうものかというと、脳の主要な血管には三叉神経から伸びた神経繊維が張り巡らされています。

何らかの原因で三叉神経が刺激を受けると、その刺激でセロトニンなどの神経伝達物質が血液中に出て脳の血管が拡張し、周囲に炎症が起こります。

同時に拡張した血管が周りに張り巡らされた三叉神経を圧迫するため、動脈が脈打つたびに拍動性の痛みが起きます。ムカムカしたり嘔吐したりするのは、その刺激を受けて脳が興奮状態に陥るためと考えられます。

緊張型頭痛

日本人の頭痛の中で最も多いのが「緊張型頭痛」と言われています。

15歳以上の日本人のおよそ5人に1人が悩んでいる一般的によく言われる頭痛がこの頭痛です。

「緊張型頭痛」とは、頭のまわりや首の後ろから肩、背中にかけての筋肉が緊張するために起こる頭痛です。

痛みは後頭部に主に出現し、頭の両側や首筋にかけて起こり、「頭が締め付けられているような感じがします」「頭がズシっと重たいような感じがします」などと表現されます。

痛み以外にも、体がフワフワするようなめまい感を伴うこともあります。

「片頭痛」との違いは、「ズキンズキン」とした拍動性の痛みではないということです。

また、頭を動かしても痛みが激しくなることや吐いたりすることはほとんどありません。

「片頭痛」ほど、痛みの感じ方が激しくはないので、人によっては我慢しながら仕事ができたり、家事ができたりします。

【症状】

「緊張型頭痛」には、「反復性緊張型頭痛」と「慢性緊張型頭痛」があると言われています。

「反復性緊張型頭痛」は痛みも軽く、かつ短時間で治ると言われており、ほとんどの人は医療機関を受診しません。

一方「慢性緊張型頭痛」は、ほぼ連日頭痛が持続するもののことを言います。

「緊張型頭痛」が10年以上続いて、次第に頻度や強度が増してくるというのが典型的症状で、うつ病などの心の病を併発していることもあると言われています。

「慢性緊張型頭痛」では、中等度くらいの痛みを訴える患者さんが多いのですが、中には体を動かすと頭痛がひどくなったり、「ズキンズキン」と拍動性の痛みを感じたり、光や音に過敏になるといった、「片頭痛」に似た症状を訴える人もいます。

【原因】

大きな原因は心身のストレスと言われています。

例えば、コロナの影響でデスクワークが増えた方も多いのではないでしょうか。

長時間うつ向いた姿勢を続けると、首や肩の筋肉、頭の筋肉などが緊張して血流が悪くなります。

その結果、筋肉が疲労し、筋肉の緊張感も高まるため、神経が刺激されて痛みが生じます。

この首や肩の筋肉に起こる緊張感は、姿勢によるものだけではなく、精神的なストレスによっても引き起こされます。

二次性頭痛について

03.

二次性頭痛には、「くも膜下出血」、「脳出血」、「脳腫瘍」、「慢性硬膜下血腫」、「髄膜炎・脳炎」などに引き起こされる頭痛があります。

【くも膜下出血】

突然の激しい頭痛、今まで感じたことのない頭痛を自覚すると言われています。嘔気、嘔吐を伴い、重症の場合は意識を失い生命にかかわります。

早急に検査、手術などが必要であると言われています。

【脳出血】

脳出血は血圧が上昇し、脳の細い血管が切れて出血を起こすと言われています。

くも膜下出血と同じく強い頭痛を突然感じます。

出血の大きさ、出血の場所により、随伴する症状は違います。

意識障害、言語障害、半身麻痺などを伴います。

【脳腫瘍】

脳腫瘍は、頭蓋骨の中で成長し脳を圧迫して頭蓋骨の内部の圧力が上昇し頭痛を起こします。

朝起きた時に頭痛を感じることが多く、起きてしばらくたつと頭痛は改善します。

言語障害、麻痺など腫瘍の場所により伴う症状は違います。

手術が必要となることがあります。

【慢性硬膜下血腫】

軽い頭の外傷1〜3ヶ月の間に頭蓋骨と脳の間に血液が徐々に溜まるものです。

脳を圧迫し、頭痛を感じることがありますが、手足の麻痺や認知症のような症状が目立つこともあると言われています。

【髄膜炎・脳炎】

髄膜炎・脳炎による頭痛は、強いことが多いですが、痛みは徐々に自覚し、強くなっていくものと言われています。

発熱を伴い、痛くなる前に風邪のような感染の症状を自覚することもあります。

脳や脳脊髄液に細菌やウイルスが侵入し感染することが原因と言われています。

以上のような原因のある二次性頭痛は、頭痛の原因を治療しないと生命にかかわることがあります。

心配な場合は、検査して異常がないかのチェックをしてもらいましょう。

頭痛の原因別対処法

04.

片頭痛の対処法

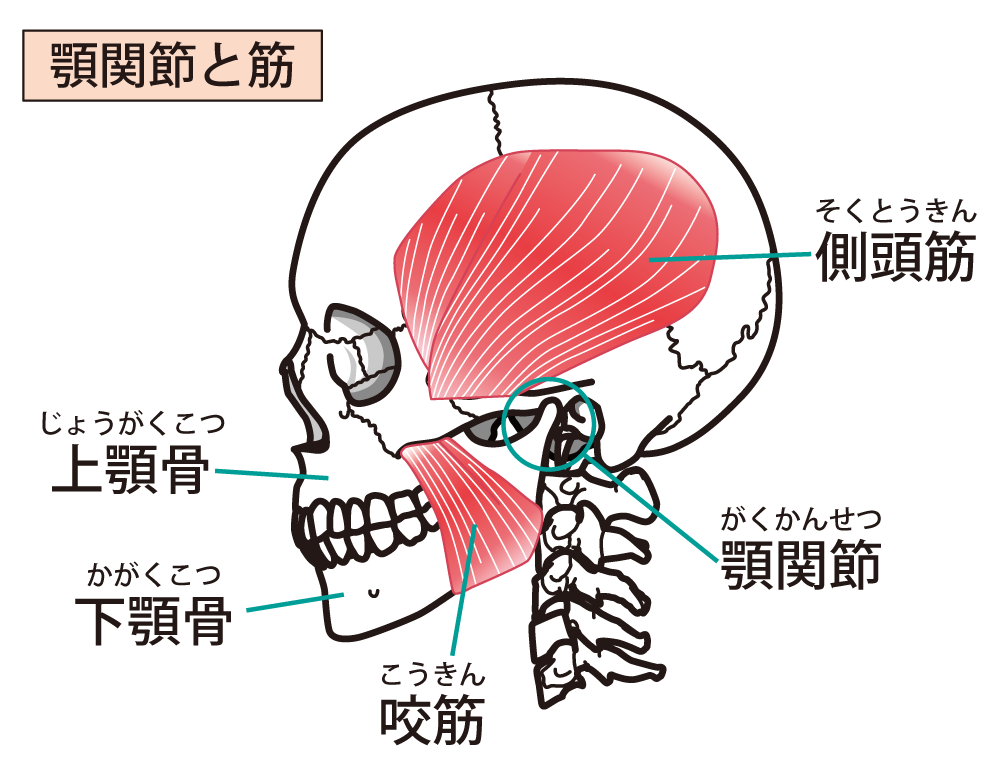

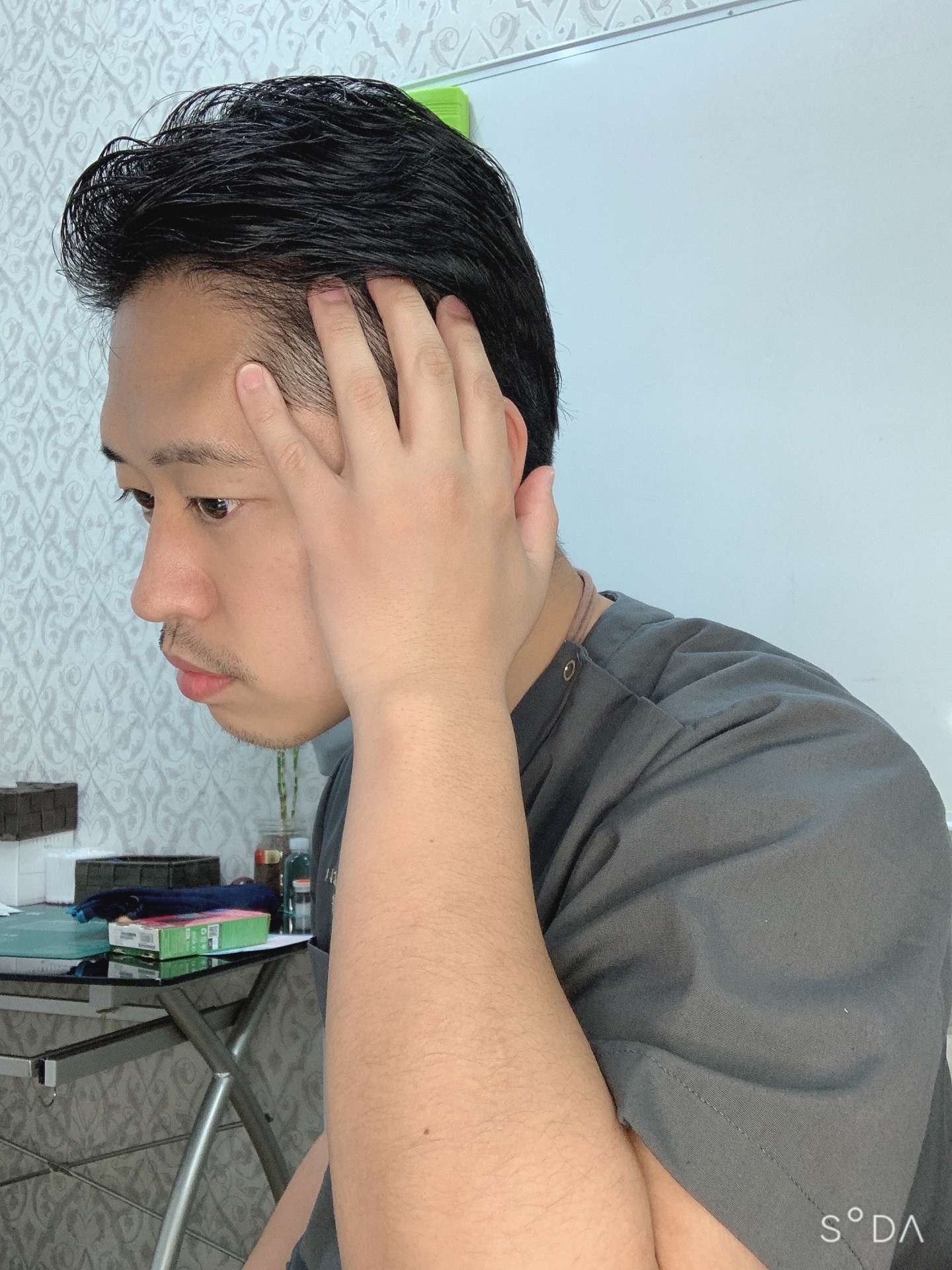

【側頭筋をほぐす】

「片頭痛」でも「緊張型頭痛」でも頭痛をお持ち方は、頭部の筋肉が緊張しています。

頭部の筋肉を緩めることで脳をリラックスの状態に導いてあげます。

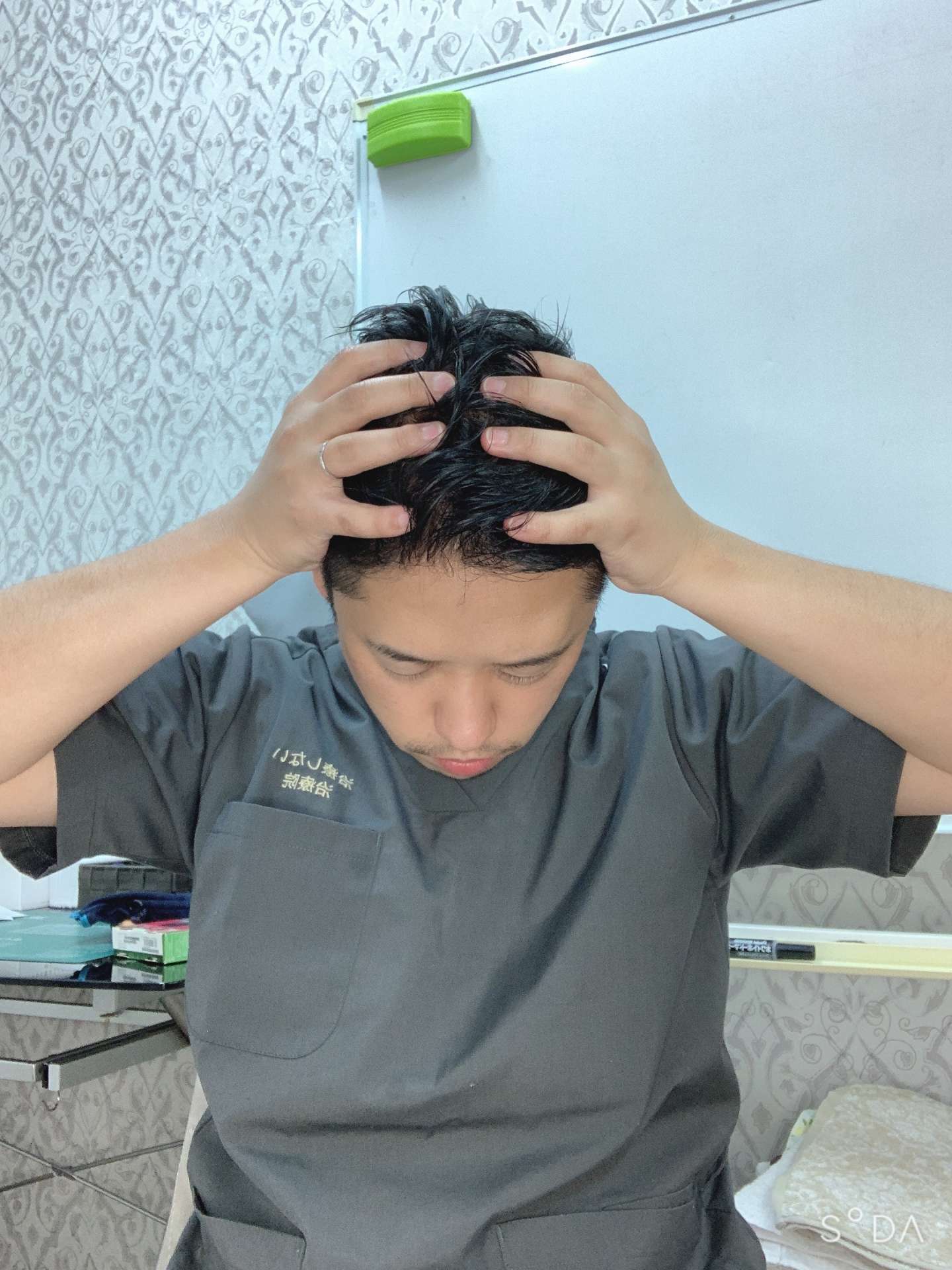

1.まずはじめに、頭の状態をチェックします。頭を側方から(横から)手を当てる。左右の指の幅、距離感を確認しておく。

※終わった後に、指の距離感がどれくらい縮まるか?でチェック。

2.側頭筋に4本の指を当てる。

3.側頭筋に当てた4本の指を上下に動かす。「コリコリ」ほぐしていく。30秒間行う。

4.最後にもう一度、頭の状態をチェック。指の距離感の変化をチェックしてみてください。

緊張型頭痛の対処法

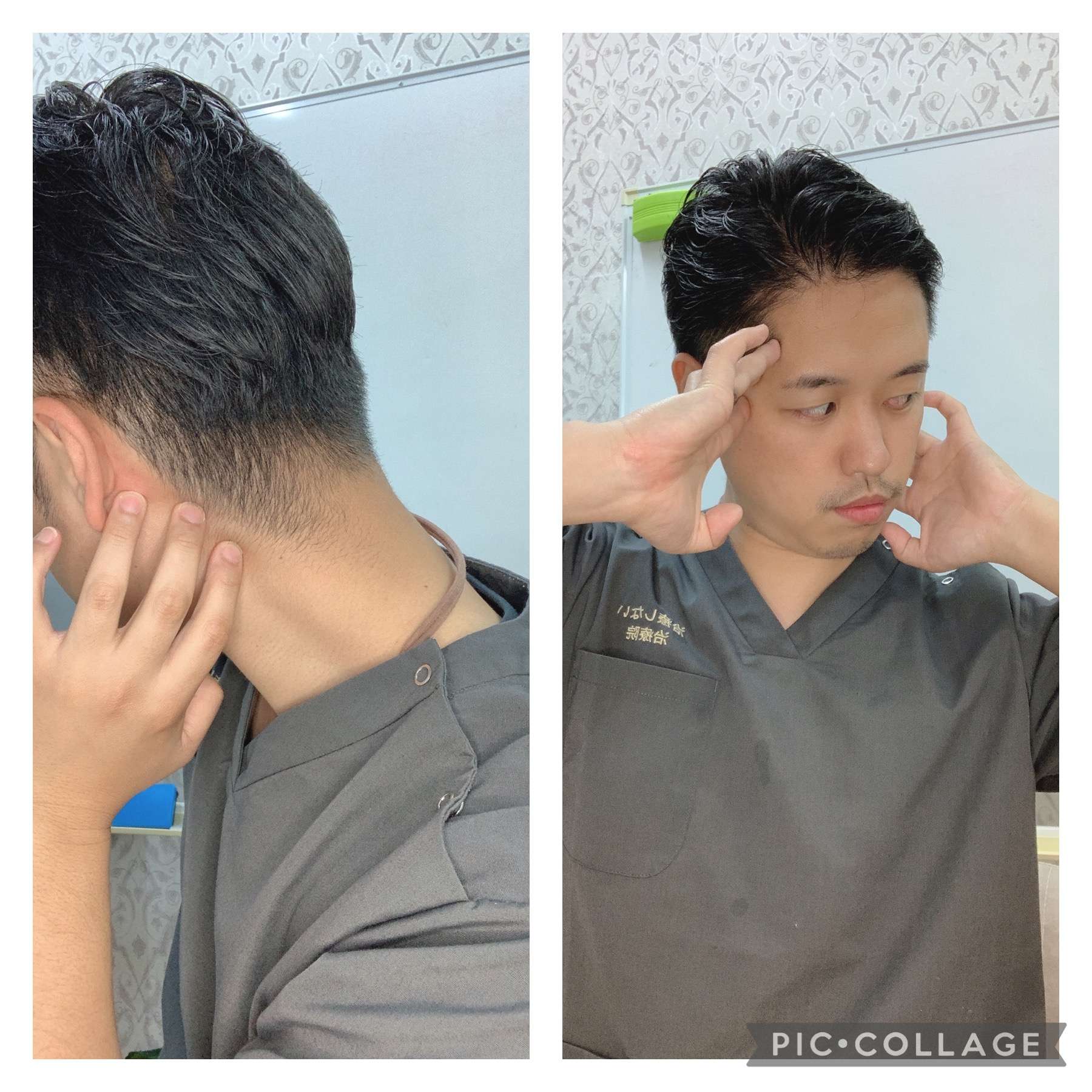

【胸鎖乳突筋をほぐす】

緊張型頭痛の場合、首や肩まわりの筋肉が過緊張を起こしています。特に、首の大きな筋肉である胸鎖乳突筋を緩めてあげることで血流改善、リラックス神経である副交感神経の回復も促進されます。

1.(右側の場合)右手の3本指で耳の後ろに当てる

2.頭を軽く右に回旋し、目線は右を向く

3.左手で左こめかみを軽く押し頭はそれに負けずにキープする

4.右に向けた目線をゆっくり5秒かけて左に向ける

[操作するときのポイント]

1.耳の後ろに当てた手を後ろではなく、斜め前にスライドさせる

2.首を回旋する際は、30°くらいに軽く回旋する

3.目線を向ける際は、頭は動かないようにする

まとめ

05.

二次性頭痛に関しては、命にかかわるような病気から起こる頭痛です。しっかりと診察を受け、検査を受けることが大切です。

一次性頭痛に関しては、検査では異常はみられないことがほとんどです。

実際、臨床では「薬」での対処しかされていないことがほとんどです。

「薬」を飲み続けると、血行不良につながるなどの問題も懸念されます。

大事なことは、根本改善をしていくような取り組みをすることが大切になります。

今回、ご紹介したセルフケアも頭痛を軽減させるひとつの方法となりますので、ぜひ取り組んでください。

また、当院では「頭痛」を根本改善させる施術をしております。

気になる方は、下記のボタンよりお問い合わせください。

一次性頭痛は、ほったらかしにしておくと危険です。

体に負担をか続けることにつながるので、根本改善をしていくキッカケをつくりましょう。